お知らせ

東京大学食の安全研究センター/神戸大学食の安全・安心科学センター共催フォーラム 開催報告

掲載日: 2012年10月15日

日本の食の安全を考える

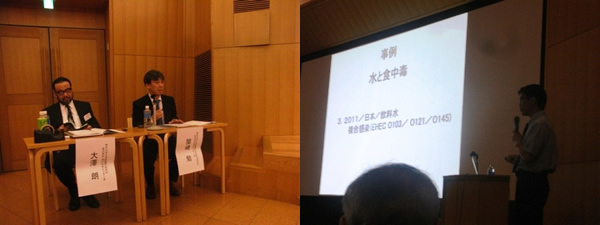

2012年9月20日・21日、東京大学弥生講堂にて東京大学食の安全研究センター/神戸大学食の安全・安心科学センターの第二回共催フォーラム「日本の食の安全を考える」を開催しました。

晴天にも恵まれ、延べ200名を超える方にご参加いただきました。ご関心を持ってくださった皆様、誠にありがとうございました。

20日は感染症関連、21日は物理化学汚染関連をテーマに、計15名の専門家による講演とパネルディスカッションを行いました。こちらでは、当日の簡単な記録をご紹介いたしますので、要旨集と併せてご覧ください。

【要旨集(PDF)】

講演スライド

- 土佐幸雄氏

「植物病害と食の安全-イネとコメを例として(PDF)」 - 福田伊津子氏

「食品によるダイオキシンリスクの軽減の可能性(PDF)」 - 作田庄平氏

「カビ毒の生産阻害による汚染防除(PDF)」 - 福本学氏

「食品と放射性物質(PDF)」 - 宮川恒氏

「残留農薬(PDF)」

9月20日~感染症と食の安全保障・安定確保~

第1日目は「感染症と食の安全保障・安定確保」と題して、食中毒の重要な病原体・感染症と作物・植物の病害を加えた最新のトピックについて、講演と公開パネルディスカションが行われました。

午前中のセッションでは、まず国立感染症研究所の大西真氏から、下痢原性大腸菌の種類と、それらによる食中毒・感染症の発生状況が紹介されました。下痢原性大腸菌はヒトからヒトへの感染も起こり得るため、食品の汚染だけではなく、ヒト社会内での病原菌の広がりについても監視の目を緩めてはいけないとのことでした。

(左)東京大学食の安全研究センターの関崎教授と神戸大学食の安全・安心科学センターの大澤教授、(右)大西氏「下痢原性大腸菌」

そして、国立医薬品食品衛生研究所の五十君静信氏から、カンピロバクター食中毒について菌の生物学的性状の解説がありました。カンピロバクターは酸素に触れたり冷凍されたりしただけで死滅するが、新鮮な生肉に付着している菌はそれ自体も鮮度よく生きていることを注意する必要があるなど、実生活に即した例示を含めて食中毒予防について紹介されました。

(左)宮下氏「生産現場におけるサルモネラのリスク低減」、(右)五十君氏「カンピロバクター」

休憩の後、神戸大学農学研究科の土佐幸雄氏から、植物病害の防止と農薬について紹介されました。 農薬は毒性を低く抑えるように開発が進められているにも拘わらず未だに無農薬農産物を求める消費者の声も大きいこと、「事故米」問題における基準値違反は法律の改正が生み出したもので安全の問題ではなかったこと、TPP論議においては安全面での議論が抜けていると思われる節もあることなどが話されました。

(左)中口氏「魚介類とビブリオ感染症:アジアにおける腸炎ビブリオ食中毒とコレラ」、(右)土佐氏「植物病害と食の安全-イネとコメを例として」

以上の講演の後、講演者6名とともにパネルディスカッションを行いました。このパネルディスカッションでは、来場者から寄せられた質問に各講演者が答えました。 また、五十君氏からは肉の生食の安全性に対する年齢による感じ方の違いについて追加の情報提供もありました。

各講演者が題材とした危害因子は、いずれも重要なものばかりであり、今後も監視の目を緩めることはできず、安全に向けた取り組みは継続すべきだとの議論がされました。

(左)山次氏「植物医科学が食の安全に果たしうる役割」、(右)パネルディスカッション

9月21日~物理化学汚染と食の安全保障・安定確保~

第2日目は「物理化学汚染と食品の安全保障・安定確保」と題して、講演とパネルディスカッションが行われました。

午前中のセッションでは、まず神戸大学農学研究科の福田伊津子氏から、ダイオキシンの化学的特性とその毒性発揮メカニズムについて紹介され、ダイオキシンの有害性を避けるためには様々な食品をバランスよく摂取することが大切であると話されました。

次に東京大学農学生命科学研究科の作田庄平氏から、カビ毒の種類、カビ毒により作物が汚染される地域や環境、カビの発生やカビ毒産生を阻害する物質に関する基礎研究の成果が紹介されました。

(左)福田氏「食品によるダイオキシンリスクの軽減の可能性」、(右)作田氏「カビ毒の生産阻害による汚染防除」

そして、東京大学農学生命科学研究科の八村敏志氏から、食品中に含まれるアレルギー物質の種類、アレルギー発症のメカニズム、発症したアレルギーを軽減させるための研究の最前線に関する情報が紹介されました。

八村氏「食品中のアレルギー誘発性物質-リスク低減化に向けて」

休憩の後、京都大学農学研究科の宮川恒氏から、残留農薬の基準値について解説されました。ポジティブリストの問題点や700種類以上も存在する農薬の検出に対処する方法の矛盾点が挙げられ、「食の安心」を得るためにこのまま莫大なお金を検査に費やしたままでよいのかとの疑問が投げかけられました。

(左)福本氏「放射性物質」、(右)宮川氏「残留農薬」

以上の講演の後、講演者6名とともにパネルディスカッションを行いました。第1日目と同様、来場者から寄せられた質問に答えたほか、安全を求めるための規制のあり方について各演者から所感が述べられ、活発な議論の後に閉会となりました。

(左)吉村氏「食品中の重金属」、(右)パネルディスカッション