お知らせ

第36回サイエンスカフェ「聞いてみよう!モデル動物を使った農産物由来成分の効能の評価 〜海藻のβ−グルカンのヒミツ〜」開催報告

掲載日: 2019年7月6日

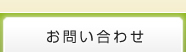

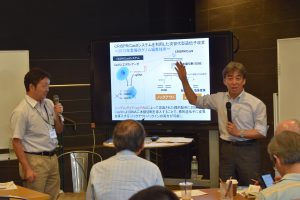

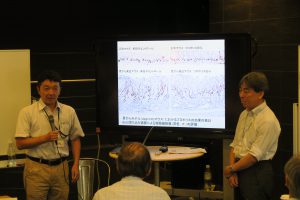

2018年8月28日(火)食の安全研究センター第36回サイエンスカフェ「モデル動物を使った農産物由来成分の効能の評価〜海藻のβ−グルカンのヒミツ〜」が開催されました。東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻実験動物学研究室 准教授の角田茂さんより、発生工学の歴史に始まり、実験動物である疾病モデルのマウスのつくり方、そのモデルマウスを使った海藻成分の効能評価の実際、さらにプロポリスの評価に至るまで、最新の研究についての紹介がありました。関心の高い効能成分についての質問や、生命倫理の側面からのマウスはじめ実験動物についての考え方など、参加者の皆さんからも疑問・質問が寄せられ、熱心な対話が続きました。

○第36回サイエンスカフェ配布資料(pdf) (クリックすると開きます)

※以下、記載がない場合の発言は角田氏のもの

※質疑応答は一部抜粋

発生工学のあゆみ

- 私は、獣医として、遺伝子改変によって疾病モデルマウスをつくり、それを使った研究をしています。特に特定の遺伝子を人為的に狙って改変し、また改変したほ乳類の個体で遺伝子の機能を調べる研究をしています。まず発生工学の歴史についてお話しします。(スライド2)。

- 発生工学は、個体で遺伝子を組み換えて、遺伝子組換え動物をつくるという技術です(スライド3)。1890年代ころから始まっていますが、実際に遺伝子を組み換えた個体ができたのは、1980年、今から40年くらい前です(スライド3)。その8年後ぐらいに遺伝子組換えの技術として標的遺伝子破壊という方法がつくられました。これは外から遺伝子を入れるだけという方法でした。ヒトで言えば20,000くらいある遺伝子うちの1つを狙って破壊ないし組み換えるという技術です。この技術は2007年にノーベル医学生理学賞を受賞しました。

- 特定の遺伝子を狙って組み換える方法には、大きく2つのステップがあります。1つはES細胞。万能細胞とも呼ばれますが、そのES細胞の中で特定の遺伝子を組み換えた細胞を樹立します(スライド4)。そうしてつくったES細胞をマウスの卵に針を刺して注入します。すると、キメラといって、ES細胞とレシピエントの受容肧が混ざった個体ができてきます。この図の場合は、ES細胞がアルビノ毛色で白いマウス、受容肧は黒い毛のマウスのものになります。

- 自然の場合は、こうした遺伝子の変化は非常に頻度が低いです。一般には1千万分の1くらいの頻度でしか起こりません。いろいろな工夫をして4%くらい、25分の1ほどの頻度になるくらいに濃縮します。その後、細胞を1回バラバラにして、クローニングといって増やすことをします。1個1個を別々の細胞に分けて、それをマウスの子宮に移植します。

関崎

培養しているES細胞に特定の遺伝子を破壊あるいは入れるというのはどのように行っているのですか。自然に入るんですか。

角田

電気穿孔法を行います。電子穿孔法で入れる遺伝子に予め目印をつけておき、その遺伝子に毒に対する抵抗性をつける、薬をかけても死なないような処理をしておくと、うまく遺伝子が入ったものだけが生き残っていきます。電気穿孔法で中に入れてあげたあとに培養した細胞全体に毒をかけてやると、毒に耐性のある細胞だけが生き残る。生き残ったものは、電気穿孔法で遺伝子が入った細胞ということです。結果、遺伝子が入ったものがたくさんできてきます。その細胞1つ1つ全部について遺伝子検査をします。

関崎

どれが目的の細胞か分からない状態で、細胞を1個1個に分けて、その遺伝子をチェックするんですね。分けた後に細胞は分裂するから、それを1個1個遺伝子がどうなっているかチェックする。

角田

遺伝子をチェックする方法は、いくつかあります。PCR(遺伝子増幅法)は、特定の遺伝子の断片を増やす方法で、非常に便利な技術です。概ね2〜3時間くらいで遺伝子を増やしてくれます。そうしたチェックをして、正しく遺伝子が破壊されたものだけを取ってくるんです。その正しく遺伝子が破壊されたものが出てくるのがだいたい4%くらいです。ものによって多少のずれはありますが。

関崎

100個くらい調べると、まず1個くらいはちゃんと入っているものが出てくる。

角田

はい。100個くらいをまず調べます。そうして樹立された細胞を、今度はマウスの卵に混ぜるんです。するとこうしたブチのマウスができるわけです。

関崎

混ぜるというのは、角田さん、細胞を細胞に入れちゃうんですか?

角田

そうではありません。実はこの図(スライド4左下)の時期、胚盤胞期肧は袋のようになっています。卵が少し育ち初め、丸く袋のようになっているところに、針のようなものを刺して入れます。黒い毛のマウスの少し育ちだして丸く膨らんだ袋状の細胞に針を刺して白い毛のマウスのES細胞を入れるわけです。

- 卵の大きさはだいたい100ミクロンくらいですから、もちろんこの作業は顕微鏡を見ながらになります。(スライド4左下)左側に見えているのがホールディングピペットといって、スポイトの先のような部分に卵を吸いつけて、ぴたっと押さえています。そして、もう1つのほうは針でブスッと刺します。すると、白い毛の細胞が黒い毛の細胞と混ざって、それが育って出てきたネズミは白と黒が混ざった形になります。ここから子どもを取って、うまい具合に白いところ由来の子どもができると成功なんです。

このような一連の流れをつくったのが、マリオ・カペッキー先生、マーティン・エバンス先生、オリバー・スミシーズ先生3人です(スライド5)。

関崎

3人は友だちなんですか。

角田

友だちではありません。ライバルです。ちなみにオリバー先生の奥さんは日本人です。なぜこれが2007年のノーベル賞受賞につながったかというと、遺伝子改変マウスがつくられるようになって、基礎医学研究というものが全く変わってしまったんですね。それまではネズミを使った実験というのはあまりなかったんですが、今はメインがネズミになってしまいました。調べてみると、2007年に遺伝子組換えマウスを使った基礎医学研究はぐっと右肩上がりで増えていたんです。

実験動物としての遺伝子組換えマウス

角田

遺伝子組換えマウスを使った実験については、『Cell』という分子生物学の最も権威ある雑誌でみると、3分の1がマウスを使った実験になっています。それまでは酵母や線虫、ハエなどを使った実験がメインでしたがマウスに変わってしまいました。『Nature Medicine』という医学系の権威のある雑誌も3分の2ぐらいがマウスを使った研究になっています。(スライド6)

関崎

マウスは昔から実験には使われていましたが、それがもっと増えたということですか。

角田

そうなんです。実際どのくらい増えたかというのがスライド7のグラフです。私は医学部附属の動物施設にいたので、そこでの実験動物の頭数を調べたのですが、1992年にはマウスの飼育等数は約5千万匹だったのが、わずか10年ちょっとでその数は4倍に増えたんです。増えたのはすべて遺伝子組換えのマウスです。

- 1980年代は、実験用のネズミと言えばラットでした。皆さん、ラットとマウスの違いはご存知ですか。余り知られていないことかもしれませんが、マウスは日本語でいうとハツカネズミのことで、体重が20〜30gくらいの小さい体です。ラットはドブネズミです。大きさは300〜400gくらいです。ちなみにビルの上のほうで見られるのはクマネズミという体が150gくらいのものです。クマネズミは垂直にも昇るくらい運動能力があります。ドブネズミは体が重すぎて下を這いずり回っているイメージです。グラフが示すようにマウスが研究における実験動物としてものすごい勢いで使われるようになったんです。

- もう1つの重要なターニングポイントがあります。スライド8の写真、小泉純一郎首相(当時)ですね。2003年にヒトゲノム計画が完了してCD-ROMを渡している時の様子です。ヒトの遺伝子配列を読んだということです。

- ただ、この段階ではヒトの遺伝子に含まれるA、C、G、T、すなわちアデニン(A)、シトシン(C)、グアニン(G)、チミン(T)の4つの塩基の配列を情報として得たわけですけれども、それは暗号のようなもので、そこにどういう意味があるのかまだまだ分からない状態です。次の段階、当時ポストゲノムという言い方をしていましたが、それは遺伝子の機能解析です。その機能解析には、動物の個体で見るということが欠かせないということで、マウスが非常によく使われるようになったわけです。

- 遺伝子の機能を解析しようということが研究の流れになり、2006〜2007年には権威ある『Cell』、『Nature』、『Science』といった雑誌に「Mighty Mouse」、「A Mouse for All Reasons」、「A Mouse for Every Gene」といった記事が掲載されました(スライド6)。これは、マウスのすべての遺伝子を1つ1つ壊したマウスのライブラリというか、セットをつくろうという動きを紹介する内容です。

関崎

遺伝子の塩基配列をA、C、G、Tと全部読んで、それぞれの遺伝子がいるのはわかったけどそれぞれが何をしているのか分からないから、それを調べられるように、1個ずつ遺伝子をダメにしたマウスをつくって全部をセットにしようというのですね。それは壮大な計画ですね。

角田

遺伝子が20,000もありますから、それを全部やるというのは相当大変です。この計画が2006年からスタートして、アメリカ、カナダ、ヨーロッパでそれぞれ始まりました。日本も、乗り遅れはありましたが、やろうとしました。(スライド9)

関崎

分担、協力してやれば、楽にできそうですが、やっぱりライバル関係になっちゃうんですか。

角田

日本のストラテジーは、個々の研究者がつくっておられるものがあって、それを集めようということです。自分たちで全部つくるのではなくて。

参加者

現在、進行度はどの程度なんですか。

角田

2006年からスタートしているので、つくるところは概ね終わりました。ただ、当時のネズミのつくりかたというのは、まずES細胞のところで遺伝子を破壊したクローンをつくって、それからネズミに戻していく2段階のステップを踏んでいました。そのとき、細胞でつくって保管しておくのは簡単なんです。それをネズミにして、ネズミを保管しておくというのはすごくお金がかかりますから、その前のステップとして、細胞のクローンをつくるところまでは完了しています。そこから選んで順番にネズミにしていったという形なんです。

参加者

市販されているノックアウト・マウスというのは何種類くらいあるんですか。

角田

公共のリソース機関に行きますと、取り扱われているのは数万になります。というのは、遺伝子を変えると言っても、1つの遺伝子について1つの変異というわけではないんですね。1つの遺伝子に対してたくさんつくられています。また、変異の入れ方によって違いが出てきますから。

関崎

遺伝子というのはある程度の長さがありますが、今角田さんが言った変異というのは、A、C、G、Tの何かが変わっちゃうということですか。

角田

最初はどうやってつくっていたかというと、遺伝子を全部壊していたんですが、後に全部ではなく一部壊したり、一部をちょっとだけ塩基を置換したり、どこを壊すかなど、いろいろやっていくと、実はすごくバリエーションがあるんです。

参加者

いわゆる血統書みたいなのが付いて販売されているものが数万種類もあるんですか。

角田

あります。それと、もう1つはマウスの系統というのでしょうか、狙った遺伝子以外のバックグラウンドとして、マウスにも種類の違いがあります。日本人とアメリカ人が違うように。その違いもまた別のものと見なされますから、すごい数の種類になります。

- ノックアウト・マウスをつくる国際コンソーシアムという事業があります(スライド10)。この事業はとてつもなく規模が大きいので、共同研究している複数のグループが協力し合って進めているのですが、こちらでは、つくるほうはほぼ終了して、今は表現型解析といって身体検査を網羅的に行っています。この身体検査は、まず検査方法を標準化して、その同じ検査方法で各国で分担して検査を進めています。目標数は20,000ですが、これはすべての遺伝子に対応する20,000ではありません。1つの遺伝子について壊し方は1つではないからですね。

2013年登場の画期的ゲノム編集技術 CRISPR/Cas9

- 2013年に画期的なことがありました(スライド12)。1月3日に2本、1月29日に3本、あわせて5本同じ月にまとめて、ある技術が告知されました。特定の論文がどのくらい引用されたかを示すインパクトファクターという指標があるのですが、その技術についての論文は『Nature Biotechnology』という雑誌で当時で23、今は42になりました。そのくらいインパクトがあったわけです。その技術とは、CRISPR/Cas9というゲノム編集技術で、細菌が持っているシステムをほ乳類に応用したというものです。この図だけを見るとなかなか複雑ですが、1つの記憶システムです。細菌には、自分の中にウイルスが入ってきたら、DNAをバラバラにして自分の体に取り込んで記憶する働きがあるんです(スライド11)。

関崎

これは僕の専門なんです。細菌にはそれに感染するウイルスがいまして、それをバクテリオファージといいます。細菌もウイルスに感染されてそのままでいると死んでしまいますので、自分を守ろうとするシステムを持っています。それは簡単にいうと、入ってくるウイルスの遺伝子の一部を記憶しておいて、それと同じものが入ってきたら壊す、切っちゃう、というシステムです。「獲得免疫」とも呼ばれる、非常にうまくできたシステムです。外来の遺伝子の形を覚えて、同じ型のものが来たらそれを切っちゃう。でも、自分の遺伝子は全く切らないというシステムです。その「切る」というのがポイントですよね。

参加者

そういうことが起こっているというのはどうしてわかったんですか。

関崎

最初は、この配列の前に非常に長い繰り返しの配列があったんです。それを日本人の研究者が見つけたんですけど、何でそういうものがあるのかは分からなかった。それでいろいろな細菌を見てみると、どんな細菌にも同じようなものがあることがわかったんです。それならば、これは何かをしているに違いないということになり、詳しい経緯は知らないんですが、ここにある配列が何なのかを調べたら、全部ではないけれども、一部がウイルスの遺伝子だということが分かって、どうやら、入って来たウイルスと関係していそうだなということになりました。次に、繰り返し配列の中の繰り返していない部分はどういう遺伝子なのかを調べてみた。その中には遺伝子を切る機能があるものがあるらしいことがわかりました。そして最終的にはこの繰り返し配列の部分を記憶して、そこを切っているんだということが、順々に分かっていったんです。ただ、なぜこういうものがあるか、その起源は謎です。

角田

その遺伝子を切るというのがすごく重要です。狙った遺伝子のところに二本鎖切断という、先ほどの遺伝子に傷を付けるという技術を応用します。

関崎

遺伝子は二重螺旋構造ですので、その2本を切るということですね。

角田

二本鎖切断は、放射線を当てても同じようなことが起こるのですが、放射線ではどこを切るかという場所を指定できないんですね。先ほどの細菌が持っていたシステムを応用すると、遺伝子の狙ったところに傷を付けることができるんです。

関崎

先ほど説明したシステムは、外から入ってきたウイルスの遺伝子配列を記憶していて、それを切るということでした。その部分を目的のものに置き換えてやれば、それを切るということができるんですね。

参加者

その目的のターゲットがどこだと決めるのがsgRNAなんですか。

角田

そうです、ここに狙った遺伝子配列をつけておくと、そこにくっつくということです。ただし、20塩基しかないのでちょっと短いのですが、これの良い点は、20塩基の配列をつくってあげれば、とにかくそこを狙って二本鎖切断を導入できることです(スライド12)。

- 切れたものは、そのままでは死んでしまうので、当然修復する、治そうとするんですね。治す過程で、基本的にはきれいに治ることが多いんですけれども、ある一定の頻度でエラーが起こる。エラーが起こると遺伝子が壊れるということになります。但し、その治すときの鋳型DNAを入れておいてあげると、その鋳型DNAを使って、特定のところに修復が入るし、また、外から別の配列を入れることもできるということになります。

関崎

要するに、このシステムはまず単に「切る」ということがきっかけのアクション。切られちゃったら死んじゃうから、細菌はそれを治そうとする。だけど、治すときに間違っちゃう。生き物だから間違っちゃう。ある一定の頻度で間違いを起こす。

参加者

うまくいかない確率って何パーセントぐらいなんですか。

角田

それも難しいですが、実験的にわれわれがこの方法でやったところ、8割程度はうまくいかなくて、傷が入って戻ってきます。100%ではないですね。ただ、この辺も工夫によってもっと効率を上げることもできるのですが。現状約8割と思っていただければと思います。

関崎

その間違っちゃったことで欠落したり、余分にくっついたりとかするんですか。

角田

治すときに、似ている配列があれば、鋳型をつかってそれを治すことができるんです。

関崎

治す補助をしてあげるように見せかけておきながら、そこには実は違うものがある。

角田

そうです。一部は同じだけど、一部は違うものを入れてやると、間違ってそれを使って治そうとする。実は、その治し方もいくつか種類があるということです。鋳型を使わないで治すケースもあります。

関崎

その部分はもう細胞任せなんですね。切るのは狙い撃ちできるけど、あとの修復は細胞任せで。

角田

実は、どちらに偏るかというのは細胞周期にもよります。

関崎

細胞分裂のどこの周期でやるかによっても違うんですね。

角田

その辺の細かいことを話し出すとキリがないのですが、重要なのはとにかく「簡単にできるようになった」ということです(スライド14)。従来のES細胞による古典的方法、2007年にノーベル賞を受賞した技術というのは、私も学生の頃からやっていたものですが、その方法は、ロスなくすべてが順調にいった場合でも6つのステップがあり、早くて7カ月かかります。うまく行ったり、行かなかったり、やり直したり、途中お休みを取るために止まったりなどして、通常1年から1年半かかるんです。ところが、ゲノム編集という方法なら、1、2、3の3ステップで、非常に簡単です。針で刺して入れるだけ、ないしは先ほどお話しした電気穿孔法で入れるだけなんです。

参加者

現在はCRISPR/Cas9のほうでつくられているんですか。

角田

ほぼそうです。古典的方法を使う人はほぼいなくなりました。私もやめました。古典的方法はものすごくお金がかかります。ES細胞を培養するステップでは培養液がものすごく高いです。もう1つ欠点は培養が始まったら3週間、一旦このステップが始まれば全く休みはないんです。毎日メンテナンスが必要になります。たくさん人数がいればローテーションでできますが、今は人もいないので、全部自分でしなければいけません。

参加者

そうしてつくったノックアウト・マウスは1世代だけですか。

角田

一度つくったものをそのまま使ってしまうと、もう一度同じ物をつくるのは大変なので、基本的には必ず次世代を取って、殖やして使います。毎回、毎回つくるのではなくて、つくったらそれを殖やします。このことを「系統化」といいます。

関崎

孫もひ孫も同じ遺伝子を持っていますよね。

参加者

市販されているマウスはそれをストックして販売しているということですか。

角田

特に今は種類が多くなっていますので、凍結卵、ないし精子を凍結することをしています。

参加者

世代が変わったら遺伝子も変わってしまったりしないんですか。

角田

遺伝子はそこまで不安定ではないんですね。確かにある一定の頻度で変異が入っていくんですけれども、問題になるほどの変異が入るところまではいきません。

関崎

肝心な部分はきちんとできているということですね。

角田

ただ、確かに一定の頻度で変な変異が入る可能性はあります。また、先ほど新しい方法はとても簡単と申しましたが、簡単ということは、どのくらい速いかということです。この方法の細胞でうまくいきましたよという報告が2013年1月でした。その後、マウスがうまくいきましたよ、というのは5月にもう論文報告されているんですね(スライド13)。

遺伝子組換え個体の成功と生命倫理

- さらに1年後、ウサギもつくったという報告が出ました(スライド14)。ここで見ていただきたいのは、日本のグループ、これはわれわれの仲間ですけれども、2番に掲載している日本は日付が9月8日、1番に書いてある中国の日付は9月27日。なので、この時は中国のグループにちょっとだけ勝ったんですが、中国は細胞でうまくいった1年後にマウス、そしてブタも最初につくりました(スライド15)。この中国のグループは血友病のモデルブタをつくりました。このシステムでは、第一世代で父方、母方両方に、ある一定の頻度で変異が入るので、その方法で血友病のモデルブタをつくったという報告です。

- このような遺伝子の変異の入った血友病のモデルブタをつくるとなると、それまでなら2〜3年かかっていたのが、わずか半年くらいでできてしまう。そして1年後の2月、中国で世界初のノックアウト霊長類がつくられ報告が出されました(スライド16)。カニクイザルで標的遺伝子を破壊したという報告をしています(スライド17、18)。マウスからたった1年でもうサルの報告ができてしまうんですね。

- 古典的方法で受精卵に注入して、マウスができたのが1980年ですが、同じ方法で霊長類ができたのが2001年なので、マウスができてから霊長類になるまでに実に20年かかっています。一方新しい方法では、細胞でできますと言った半年後にマウスでできて、そのまた半年後にはサルでできますと、たった1年でできてしまっています。これらはすべて中国の研究グループの成果です。

- 実は実験動物の分野では日本はもう中国に完全に負けています。かつて科学技術立国日本と言っていたのが、今は違います。今は完全に中国に追い抜かれています。その理由は、1つは中国で科学の分野がすごく育っていること、何と言っても予算が莫大で、日本の10倍以上のお金が付いていますから。

- さらに1年後、2015年にはヒトの肧で標的遺伝子を組み換えしましたという報告が出ています。ただ、『Nature』と『Science』は掲載を却下しています(スライド19)。これは倫理問題を全くクリアしていないから、ということでした。ただ、中国国内ではできちゃうんですね。先進国では倫理委員会に実験計画をきちんと立てて提出し、倫理委員会の審査を受けて通ってからでないと進められません。通常ヒトのことを扱う場合はその審査には半年〜1年かかります。

参加者

日本では、特許に関して公序良俗に反することは却下になると思うんですが、中国国内の場合はそれでも却下にならず成立するんですか。

角田

そのようです。日本でなら却下されます。もちろん中国の研究現場で倫理を全く考慮していないかというと、そんなこともありません。原著論文によれば、三前核期胚といって、受精はしたけれども、分裂がうまくいかなくて、それ以上は発生が必ず止まってしまうような発生異常の胚を使って研究をしたとのことです(スライド21)。「これは絶対ヒトにはなりません」ということです。それで、彼らは「倫理問題をクリアしています」と述べていて、倫理を全く無視しているというわけではありません。審査が緩いと言ったほうがいいかもしれないですね。続報もどんどん出しています。

関崎

でも、技術としてはもうできちゃっているんですよね。この実験は倫理を考えているけれど、倫理を無視してつくろうと思えばできてしまうんですね。

角田

そうですね。サルでできることはヒトでもできてしまいます。遺伝子組換えがここまで進んでいるということですよね。

参加者

人間のクローンをつくることができるんですか。

角田

クローンをつくるのではなく、遺伝子を変えるんです。例えば、スーパーマンをつくる、頭が良くなるように遺伝子を取り替えたり、筋肉をもりもりにしたり、背を高くしたり。本当なら、病気を治すというところへ使うのであれば、まだいいんですけど。

参加者

人類にとってはプラスのほうが多いとも言えるんでしょうか。

角田

これは、いわゆる「選ばれた人をつくる技術」、「神をつくる技術」になってきてしまいます。お金のある限られた人だけが享受できるということになってしまいます。

参加者

この技術は生殖細胞をいじるということではないですよね。一代限りですよね。

角田

これは卵で行っているので、まさに生殖細胞をいじっていることになります。卵で遺伝子組換えを行うということは、子どもが生まれれば当然その遺伝子が次世代に受け継がれる技術になります。大人の体の遺伝子をいじるという技術ではありません。大人の体の遺伝子を触るというのは、再生医療とセットで遺伝子組換え技術を使うもので、現在有望な技術として進められています。それは、自分の体の細胞からiPS細胞をつくって、そこで遺伝子を治療し、自分の標的の臓器に分化して戻してあげるという、そういうex vivoの治療に使われる技術です。それに対して、卵すなわち生殖細胞で遺伝子組換えを行う場合は、組み換えられた特徴を持つ次世代ができます。

参加者

倫理的に、かなり問題ですよね。

参加者

日本の場合は倫理的にヒトのゲノム編集はストップがかかっていますよね。

角田

卵のほうはストップがかかっています。しかし、体細胞での遺伝子改変、特にiPS細胞を使った技術についてはというのはどんどん研究が進められています。患者さんからiPS細胞を樹立して、iPS細胞上で遺伝子治療を施します。例えば、異常のある遺伝子を元に戻してあげて、それを患者さんの体に戻してあげるというような。そうした体細胞での治療では再生医療とセットで使えるような技術になっています。

参加者

倫理委員会がOKを出せば進むんでしょうか。

角田

技術的にはもうできるので、やろうと思えばできますね。体細胞で遺伝子組換えを行うのと、卵でやるのとでは意味が全然違うんです。体細胞での遺伝子組換えは一代限りで、「治療」というイメージですけれども、卵でやるのは生殖細胞にもその変異が伝わるので、次世代以降にも伝わっていくことになります。

関崎

卵をいじった結果出てきた動物の卵子にも、ちゃんとその変異が入っている、体中の細胞に変異が行くということですね。

参加者

もしこれを極端に進めようとする人たちが出てくると、それを抑えるルールをきちんとしておかないと怖いですね。

角田

そうですね。その辺は、世界的に議論をしているところで、どこまではやってよくて、どこから先は規制するかということを皆さん考えているところです。

疾病モデル動物づくりと基礎研究への応用

- ここまで遺伝子が極めて簡単に操作できるようになったことをお話ししましたが、私は動物で遺伝子を操作することによって「疾患モデル動物」(病気のモデル)をつくって、基礎研究に応用していこうという立場にあります(スライド21)。

- ノーベル賞関連のお話の続きですが、CRISPR/Cas9というシステム、遺伝子組換えを応用するような技術を開発したのはジェニファー・ダウドナとエマニュアル・シャルパンティエの2人です。この2人は確実にノーベル賞を取るだろうと言われています。CRISPRというのを見つけたのは実は日本人の石野良純先生で、大阪大学の時に発見したシステムです。石野先生は、今は九州大学に移られています。ノーベル賞は3人まで受賞できるので、もしかしたら、この2人がもらう時に石野先生ももらえるんじゃないかなと期待しているところです。この技術は医学生理学賞の対象ですが、場合によっては化学賞もあるのではないかと思ったりしております。

- 今回私がターゲットとしたのは胃がんです。胃がんはアジアに患者が多いがんで、日本では男性で肺がんに次いで2位、女性で大腸がんに次いで2位となっています(スライド22)。最近は早期発見ができるようになってきたことで、死者数は減少傾向にあります。また、食生活が変わってきたため、胃がんは減ってきて大腸がんのほうが増えているのが実情のようです。

- 疾患モデルマウスを使って私が行ったのは、「海藻由来多糖類β−グルカンの摂取が胃がんの発症予防に繋がる可能性の発見」ということで、プレスリリースさせていただきました(スライド23)。私はここに来る前は信州大学におりまして、今回私が用いたモデルは、その信州大学の医学部の前の副学部長、中山淳教授がつくられたものです(スライド24)。私が信州大学に行った時に共同研究を始めました。

- このモデルでは、A4gntという遺伝子がなくなっています(スライド25)。これはネズミの胃の幽門部という小腸のほうへ行く出口、その出口部分の胃の上皮の粘膜を薄く切って、見やすいように着色した写真です。左から2枚目の写真は、5週齢ですが、真ん中の写真は10週を超えていて異形成で形が大きく崩れています。それでもまだがん化はしていないんです。週齢とともに悪化していって、約1年経つと(右端の写真)完全に構造が崩れてがんになります。分化型の胃腺がんです。

- 今回関わってくるのは、マウスの胃の粘液、そこに存在する糖鎖を付加する遺伝子です。その糖は非常に特殊なもので、α1,4N−アセチルグルコサミンといいます。知っておいていただきたいのは、この糖鎖は体中見渡したときに、胃と十二指腸にしか存在しないことです。胃の粘液にしかない糖鎖構造なんです。この糖鎖は胃の粘液のムチンにくっついています。(スライド25)

- この存在は昔から知られていて、ある染色の方法で染めると粘膜の深いところだけが黒く染まっている、そこに何かがあるが、昔はその実態がよくわかっていなかった。それが特殊な糖鎖がついて黒くなっていたということが後にわかったんです。この糖鎖は何をしているのか。それを知るために、先ほど出てきたA4gntという、糖をつける酵素をコードする遺伝子を壊したらどうなるのかを調べました。

- スライド27の写真を見てください。粘膜を茶色に染めると、普通は粘膜の底の部分だけが茶色く染まってくるんですが、ノックアウトマウスではそれが消えて、代わりに粘膜が大きくなっていきます。十二指腸でも同様に茶色く染まっていたのが、ノックアウトマウスではきれいに消えていて、糖鎖がなくなっています。問題は、十二指腸は、これが消えても何も起こらないんですが、なぜか胃では幽門部という胃の出口の部分だけ細胞が異常に増えてくるということが分かってきたんです。これは、週齢が進むほどだんだん進んで、幽門部はどんどん膨れてがんになっています(スライド28)。今回われわれの実験では、10〜20週齢という、まだ異形成の段階、前がん状態のところで調べることにしました。

β−グルカンについてのいろいろ

- β−グルカンについては、この研究を行う前に、β−グルカンに結合するような遺伝子をノックアウトして、解析を行っていたことがあって、それで今回の解析をするに至りました。β−グルカンは化学式で見ると難しく見えますが、グルコースと呼ばれる糖が重合して長くなったものです(スライド30)。

関崎

グルコースはブドウ糖です。それがいくつも、いくつも長く連なったものです。

角田

通常はβ−1,3という結合様式で真っ直ぐ連なっていくのですが、たまに枝分かれするんですね。その枝分かれの仕方にはすごくバリエーションがあります。一段で真っ直ぐ長く連なるときも、どれだけ長くなるかがものによって異なります。β−グルカンはキノコ類、酵母、コンブなどに含まれていて、それぞれ形も違います。例えば、酵母に含まれているものはこのβ−(1,6)の側鎖(分岐部分)(スライド30の下の図)が長いんですね。

関崎

これらみんなにβ−グルカンが含まれているけれども、細かく構造を見ると全然違う。

角田

そうです。見た目も全然違っていて、β−(1,6)の側鎖が増えていくと水に溶けず、粉になってしまいます。それに対して、側鎖があまりないと、水に溶けて、トロトロしたゲルみたいな形になるという性状をしています。粉・粒なのか、ゲルなのか、水に完全に溶けちゃうのか、ものによって全然違ってきます。今回実験に用いたのは、「アラメ」という種類のコンブの成分です(スライド31)。『市場魚介類図鑑』によると、「知っていたら達人級」となっています。確かに、普通のスーパーには全く売っていません。

関崎

これはどうやって食べるんですか。

角田

これは水で戻して細かく刻むとネバネバになるというものです。メカブみたいな食べ方ですね。でも、それほど流通していないですね。

- 写真の「若あらめ」というのは、千葉県富津市で買ってきた特産品です。これも水で戻して細かく切ってネバネバにして食べるものです。このアラメに含まれているβ−グルカンはラミナランと呼ばれているのですが、実験用の試薬として売られていますので、それを用いて実験しました。このラミナランの性状は水に溶けてしまうものです。そんなにネバネバもしません。分子量は非常に小さいです。

- このラミナランを先ほどの前がん状態のマウスに、2週間ずっと飲ませ続けました。(スライド32)その結果は、正常な野生型マウスでは何も起こっていません。ノックアウトマウスでは前がん状態で粘膜の細胞が急速に増えてポコッと出ているところ、これは前がん状態で細胞もどんどん増えている状態ですが、ラミナランを投与したものは、その出っ張りがだいぶなくなって薄くなっているのが分かります。これを薄く切って色を付けてみると、このヒダヒダの粘膜の厚さが異常増殖の程度を表していて、厚いものはがんの予備軍といえるんですが、その粘膜の厚さはラミナラン投与のものでは、少し薄くなっています。この結果からコンブの成分のラミナランを投与すると、増殖をある程度抑制することができるだろうということがわかってきました。

参加者

そのデータは有意差はついているのですか。(スライド32のグラフ)

角田

ついています。5%有意差くらいです。すごく効くというわけではないんですね。

関崎

この粘膜の厚さの減少度合いが本当に意味のある下がり方かどうか、統計学的に見ると微妙なんですか?

角田

いちおう有意差はついているんですけど、すごい差なのかと言われるとちょっと困る感じです。

- スライド33の写真を見ていただくとわかると思いますが、増殖している細胞というのがどの程度あるかわかるように、増殖している細胞だけを茶色に標識してみました。「Wildtype」と書いてあるのは普通のネズミです。それに対してA4gnt遺伝子がなくなってがんになりかけているネズミでは、茶色の細胞がすごく増えているのがわかると思います。

- そのノックアウトのネズミにラミナランを2週間摂取させると茶色の細胞の数が減るのが写真でわかると思います。数を数えてみるとスライド34の右のグラフのように減っています。同様に「血管新生」CD31というのを指標にして、どのくらい血管ができているかを見てみました。茶色に見えるところにできている血管もだいぶ減っています。

関崎

がんになると、血管も増えるんですか。

角田

そうです。がんになろうとしているときに、進行度を決めるのはどれだけ血管が増えているかということで、これは重要な指標になっています。がんになるのに、がん細胞自身が栄養を必要として血管をつくって栄養を得ようとするということですね。もう1つ、コンブをターゲットとしてわれわれが目を付けていた、炎症を抑制するような物質でIL-10、インターロイキン-10というのがけっこう重要だということが分かったんです。その物質の発現を遺伝子レベルで見るため、免疫染色という方法で色をつけて、どのくらい出ているかを調べます(スライド34)。ラミナランを投与した場合については、投与しないものではほぼなかった茶色い部分、IL-10という物質が発現してきているのが分かると思います。

関崎

角田さん、「炎症」とは何かを簡単に説明してください。

角田

炎症というのは、好中球やマクロファージ、白血球が組織中に寄ってきている状態です。そうするとどんどん細胞が増えていく。実際に癌になっているのは上皮細胞というヒダヒダの部分なんですけれども、それが増えるのをサポートしているのが実は白血球なんです。

参加者

T細胞の影響、効果関連で、何かわかっていることはありますか。

角田

このがんに関して、T細胞がどこまで発症に関与するのかは検討していないのですが、増えていることは見出されました。ラミナランの効果としてはT細胞が寄ってくることも減少はしています。また、これはまだがんになっていない状態なのでそこまでT細胞が関わっていないステージになります。

大腸炎モデルでのラミナランの効果

- 今回は胃がんの前がん状態をターゲットにたのですが、そもそもは2015年に大腸炎(炎症性大腸疾患)をターゲットにしてやっていました(スライド35)。そちらのほうがより免疫系に依存しています。大腸炎のほうではT細胞と呼ばれるものの中でも調節性細胞、regulatory T細胞というものがすごく増えることを見出しています。また、同じβ−グルカンの中でもカードランと呼ばれている粒子状のβ−グルカンのほうは全然効かなくて、ラミナランだけが大腸炎の炎症を非常によく抑えるということが分かったんです。(スライド36)

- モデル動物を使った農産物由来成分の評価を行うということは、疾患モデル動物を利用することにより、ヒトに対する効能を予測することが可能であろうということです。ただし、これはあくまで動物実験なので、最終的に結論を出すにはヒトでの評価は必要ですね。ただ、ヒトでの評価は時間とお金がかかります。

- 実際にヒトでどうかというのは、ヒトは多様性に富んでいて、人種も食べている物も違うし、統一見解を出すのはなかなか難しいと思います。その時使われるものは例えば統計学のような方法になると思います。

- 例えば、スライド37のグラフはNIKKEI webサイトからの資料ですが、この統計によると、沖縄の男性の平均寿命がコンブを食べている量と相関があるのではないかというデータも出ていたりします。沖縄は昔はコンブをものすごく食べていたんですが、今はどこがコンブの消費量が多いかというと、東北と北陸です。沖縄でコンブを食べなくなったら平均寿命が短くなってきたと、本当かなと思うでしょうが、一応統計としては出ています。

フィリピンのプロポリスの効能を評価中

- モデル動物を使った農産物由来成分の効能の評価ということで、最近の取り組みでわれわれがやっていることとして、フィリピン産のプロポリスがあります(スライド38)。

- プロポリスというのは、ハチミツではなく、ハチロウ、ハチのワックスです。ハチミツもハチロウも何に依存するかというと、ハチの種類と採ってくる植物です。この2つによって、成分も全く違います。

- フィリピン大学では、Tetragonula、フィリピンハリナシミツバチというフィリピンにしかいない、ハリのない、アリみたいなミツバチをつかって、プロポリスを集めているんです。プロポリスというと市販されていて有名なのはグリーンプロポリスといわれるブラジル産が有名ですが、われわれはフィリピン大学のロスバニョス校のグループと組んで、フィリピンでしか採れないこの特殊なプロポリスに効果があるのではないかと考えて研究を進めています。

- プロポリスというのは、歴史の古いもので、例えば古代エジプトではミイラをつくるときに防腐剤として使われていたことも知られています。そのくらい人類とは深い繋がりのあるものです。先ほどのコンブの場合と違って、こちらはお薬みたいなイメージがあるくらい効果が期待されます。先ほどのコンブは前がん状態のマウスに対して効果を見ましたが、今回は実際、完全にがんになった、1年以上飼育した状態でプロポリスを投与するとどうなるかをやっています。がんになってしまうと増殖細胞だらけで、ほぼ全体にわたって茶色に染色されたシグナルが得られるのですが、ここに3週間プロポリスを投与し続けるとこれががくっと減るんですね。だからといって、がんが完全になくなるわけではないかもしれませんが、かなり抑えることができるのではないかと、今のところ見ています。

関崎

さっきのβ−グルカンはここまで顕著ではないわけですか。

角田

β−グルカンは普段食べているほうがよいものという感じで、一方、プロポリスはお薬レベルです。

関崎

値段はどうなんですか。

角田

これは売っていないんです。フィリピン大学のロスバニョス校がこれからフィリピンの地場産業としてやっていこうということでスタートしているもので、われわれは機能評価のところで協力しているところです。

参加者

これはプロポリスそのものを経口投与したんですか。

角田

プロポリス自体はワックス状なので、それをエタノールに溶かした状態で経口投与しました。

参加者

どのくらいの量を投与したのでしょう。例えば先ほどのラミナランでは試薬として販売されているものを使われた。体重当たり考えても食べきれないような量のコンブではなくて。もしそんな量であれば単に実験のためだけの量になりますね。プロポリスのときは、体重当たりに換算してヒトが食べられる量で調べているのですか。

角田

そこは考えてやっています。実際に経口でマウスが摂取できる量で調べて効果を得られるということです。ただ、将来的にはこれをがん用に売り出すのかというと、ものすごくハードルが高くなるので、これは、こういうこともありますよと、サプリメントとして使える程度のことを目標にやっていきたいと思っています。

参加者

サプリメントとなると、有効成分を凝縮してという形になりますね。

角田

プロポリスの有効成分は何かと言われますと実は非常に難しくて、フラボノイド類などいろいろ含まれていて、ミクスチャーというか純度が低いというか、いろいろなものが含まれているものなので、何が有効成分かを突き止めるのは難しいんです。

参加者

今取り組まれているのはフィリピンのプロポリス。一方、日本で市販されているものは多くがブラジルですが、そのブラジルのものがもとになっているプロポリスと、お話にあったフィリピンのプロポリスは大きな違いがあるのでしょうか。

角田

ここまで分析を進めてきて、フィリピンのほうも簡易分析はできていて、比べるとだいぶ組成が違うということはわかっています。やはりハチの種類が違うということと、集めてくる植物の種類が全然ちがうんです。

参加者

ハチとしては、巣を守るための抗菌剤ですよね。分析して成分が違うとしても、ハチとしての目的は同じではないでしょうか。それで、効果は大丈夫なのかなと思うんですが。

角田

われわれとしては、むしろ違う効果を期待しています。フィリピン産とブラジル産とでは成分スペクトルが違っているので。同じだったら、やる意味がなくなりますし。ブラジルとは違うんだというところを見つけたいと思いまして、フィリピン大学と協力して進めています。

モデル動物の管理の実際

参加者

前半について質問です。たくさんのノックアウトマウスを殖やしていますが、実際の管理はどうなっているのですか。どこかの大学の研究所でマウスが逃げ出したといったニュースがあったりしますが、そうしたマウスが外に出て交配したりすると、生態系上問題だと思うんですが。

角田

逃亡防止措置というのをわれわれは取っていまして、基本的に逃げないように管理しています。ただし、100%かと言われると、たまにミスがあって問題になったりしています。

- では、万が一われわれが使っているマウスが外に出てしまったら危ないかと言ったら、たぶんわれわれが使っているマウスは一般の環境ではほぼ生きられないと思います。非常に弱いんです。われわれが使っているネズミ、白色系とか黒色系とかありますが、これらは近傍系という、兄妹同士でずっと交配を繰り返して遺伝子セットが単一になっている、お父さん由来とお母さん由来の遺伝子がすべて同じになっているようなものなんです。

- われわれが使っている実験用のネズミというのは、また、いろいろな病気を持っています。目が見えなかったり、耳が聞こえなかったりするんです。なので、こういったものが外界に出てしまってもたぶん生きられないと思います。そういった弱いネズミになっていますので、大丈夫だろうと考えています。

- 万が一外に出てしまった場合に、組み換えた遺伝子が危険かどうかというのもあるかと思いますが、基本的にわれわれが普通に使っているような遺伝子はほぼ危険度はありません。何が入っているかというと、例えば薬剤に対して耐性があるとかというものですが、それが外に出てしまって何が影響があるかというと、たぶん影響はないと思われます。

- 管理上特に、万が一外に出てしまって困るのは、病原体に対する受容体を付与して、例えばヒトにしか感染しないポリオを、ワクチン検定用にポリオに感染するようなネズミをつくってあるんですが、こういったものがもし外に出てしまうと、ポリオのリザーバーになってしまうので、それは厳密に管理しています。それ以外の普通のマウスは万が一逃げてもまず殖えることができないですし、遺伝子的にも危険なものは入っていないと思っていただいていいかと思います。

参加者

この領域は、スタートして時間が経っていないですが、これが10年経つと全然違うことになっていると思うんです。動物の種類も量もものすごく増えて、いくらでもいろいろな操作をして、何かに強い耐性を持つものなども信じられないくらいできていると思います。そのときに、倫理やモラルやいろいろな意味の管理が同じ前提であればいいですけれども、世界中でいろいろな目的を持った人が研究をする人がいると思うと、怖いですよね。

角田

そうですね。ただ、国際的にも一定の基準を守って進めましょうという、例えば、遺伝子組換えでいえばカルタヘナ法という法律が世界での共通の認識としてはあります。一部まだ批准していない国もありますが。基本的には多様性保全ということはきちんとやりましょうという方向で、研究者の間では動いています。われわれも大学レベルで言えば、教育訓練や現場視察もやっていて、私も委員ですけれども、心配がないようには日々心がけています。

モデル動物での試験とヒトでの効能の予測

参加者

β−グルカンやプロポリスの何がどう作用して効くのかについては、まだわからないのですね。

角田

分子機構というか、何でがんや炎症を抑えるのかはまさに今解析しているところで、まだ完全には解明できていません。例えば、細胞周期というのがあって、増えないように抑えているということはわかっているんですけれども、それが何で抑えられるのかまだわかっていないんです。

参加者

モデルマウスを使うことによってヒトに対する効果効能が予測できるということですが、実際にヒトとマウスはメカニズムが全然違うところもあり、どこまで予測できるかというのが疑問です。

角田

考え方として、実験動物の世界では、外挿(ガイソウ)という言葉を使っていまして、例えばどこまでは同じで、どこからは違っているかということを事前に予測しようという立場でやっています。マウスとヒトは違いますが、遺伝子レベルでは70%一緒なので、7割くらいは同じなのかなと。残りの違う3割をどう捉えるのかですが、それは結局ケースバイケースになってくると思います。ただし、1つ言えることは、いきなりヒトで試すということは基本的には無理があります。それで、まずはマウスで試して、それから統計的な手法を使ったりして、なるべく実際に近づけようということです。

参加者

ワカメなどの海藻の栄養成分で効能などを考えると免疫系とか甲状腺とかそういう方面のほうが効きそうだなと思っていたのですが、胃がんだけに絞るのでなく、いろいろな病気を対象に調べるというのはまだまだ難しいのでしょうか。

角田

いいえ。それは個々の研究者が進めています。たまたま私がβ−グルカンというものを研究していて、信州大学へ行った際に胃がんの先生に声をかけていただいたというこの2点で胃がんをターゲットにしたということです。もう1つ、これは食べ物として扱ったわけではなくて、β−グルカンだけを抽出してきたものを使った研究です。先ほど出た甲状腺などについて調べる場合は、食べ物としての海藻はやはり大量のヨードを含んでいますから、そのヨード成分なども考慮に入れた上での実験になってくると思います。

(完)